AIとロボットが実験の「裏方作業」もする未来

-実験室全体を完全自動化する設計思想の提案-

2025年8月19日

理化学研究所

筑波大学

梅馨堂合同会社

東京科学大学

理化学研究所(理研)生命機能科学研究センターバイオコンピューティング研究チームの落合幸治研究員、高橋恒一チームディレクター、AI生物学研究チームの尾崎遼チームディレクター、筑波大学ヒューマニクス学位プログラムの田原(新井)悠也大学院生、梅馨堂合同会社の梅野真代表社員、東京科学大学総合研究院難治疾患研究所ロボット科学分野の神田元紀教授らの共同研究グループは、細胞が恒常性を維持する機能をヒントに、実験室(ラボ)全体を一つの統合システムと見なし、自らの状態を把握して維持する「Self-maintainability(SeM、セム)[1]」という新たな概念と、SeM対応ラボ(SeM-enabled laboratory)という新たな設計思想を提案しました。

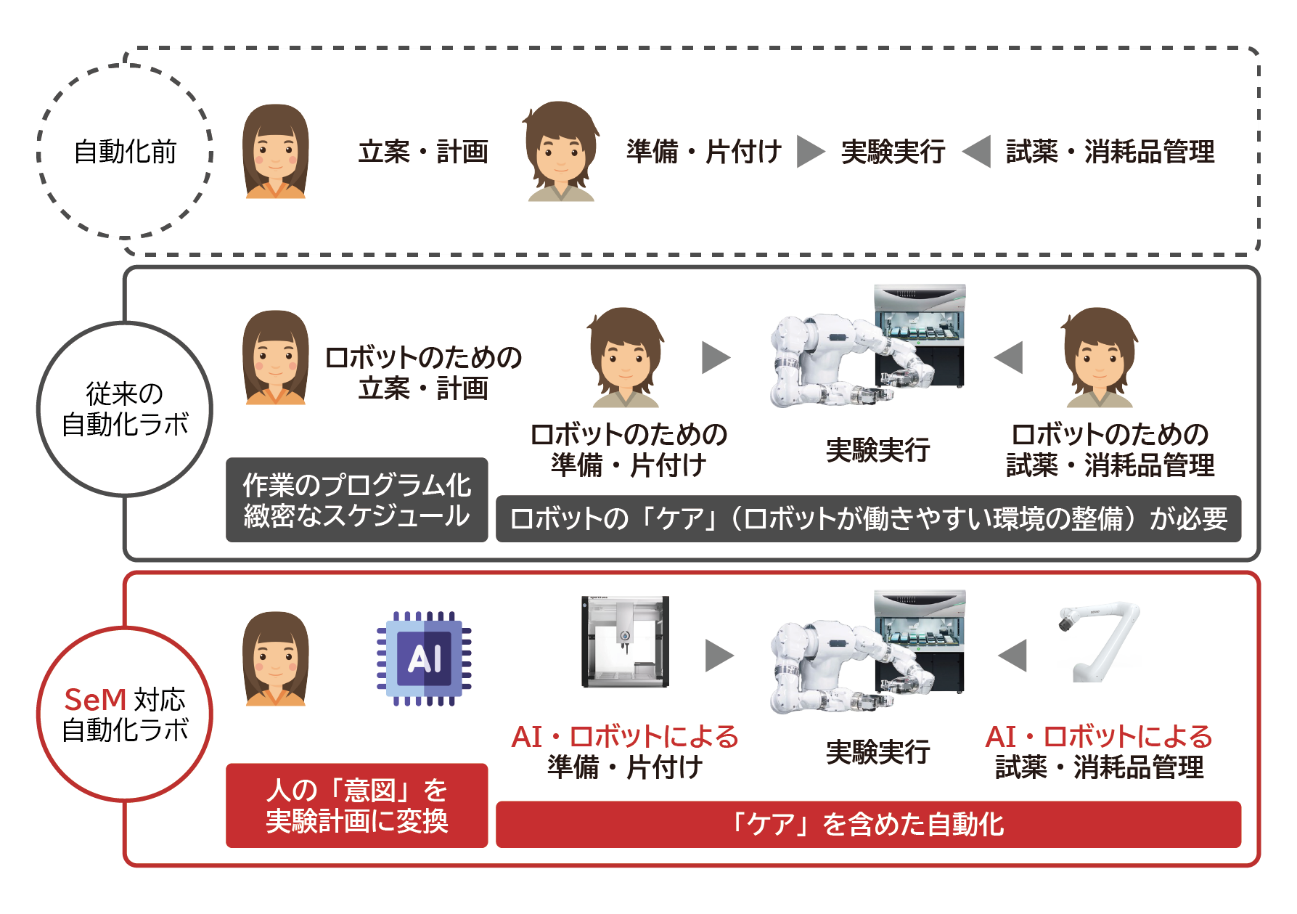

近年、生命科学や化学などの実験科学において、ロボットや機器装置が実験操作を行う実験自動化(ラボラトリーオートメーション)が急速に進んでいます。しかし現状では、ロボット用の実験手順を作成したり、試薬や消耗品を適切なタイミングで補充したりするなどの“裏方作業”(以下、ケア[2]と呼ぶ)は相変わらず人間に依存しています。これらのケアの解決が、完全な自動化ラボの実現に残された最後の課題となっています。

今回提案したSeM対応ラボは、実験手順の作成・資源管理・トラブル対応など、自動実験を行うために人間が行ってきたケアを、ラボ自体が担えるようになることを目指す設計思想です。生命科学や化学をはじめとする多様な分野で完全自動化研究を加速させる基盤技術の開発につながると期待されます。

本研究は、科学雑誌『Digital Discovery』(8月27日号)の掲載に先立ち、オンライン版(8月19日付:日本時間8月19日)に掲載されます。本研究成果を元に制作されたイラストが、同号の表紙を飾ります。

詳細は 理化学研究所のウェブサイト をご覧ください。